|

|

[產品介紹] Virtualized NonStop效能實測分享作者/王宜倫 [發表日期:2019/4/3] 作者簡歷作者擁有22年IT服務資歷,現職凌群電腦NSK服務總處總處長,主要負責台灣證券交易所交易系統與維運系統、NonStop系統維運服務、軟體產品整合服務。專長為HPE NonStop系統、系統整合、系統網路監控管理及專案管理。 前言HPE於2017年推出採用OpenStack虛擬化技術的Virtualized NonStop (vNonStop) 1.0,並於2018年推出採用VMware虛擬化技術的vNonStop 2.0,可讓用戶依據本身環境需求,選擇適當的虛擬化平台。 凌群電腦也在2018年使用VMware技術建置一套vNonStop 2.0測試系統。此篇效能實測以凌群電腦vNonStop 2.0和HPE新加坡亞太區測試中心的vNonStop 1.0、NS7X1進行效能實測。 測試環境介紹此次參與測試的三套系統硬體規格與作業系統版本如下: 一、NS7X1 (Gen8/3.5GHz)- OS : L16.05

- Storage : internal disk (HDD)

- 後續以NS7X1表示

二、vNonStop 1.0 OpenStack (G9/2.0GHz)- OS : L17.02.00

- Storage : HPE VSA (HDD)

- 後續以vNS1.0表示

三、vNonStop 2.0 VMware (G10/3.5GHz) - OS : L18.02.00

- Storage : HPE 3par (SSD)

- 後續以vNS2.0表示

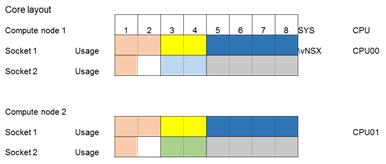

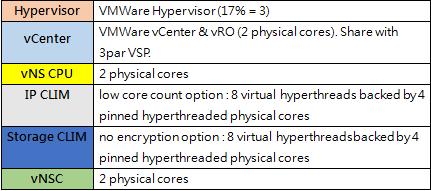

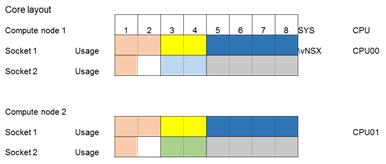

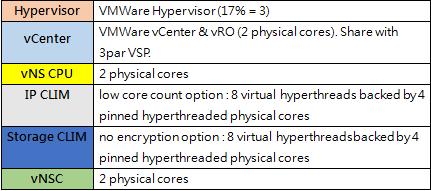

凌群電腦vNS2.0 VM佈署說明 《圖一》 VM分配如上圖所示,採用2個compute node (DL380Gen10),並使用Intel Xeon Scalable Gold 6144處理器,各VM說明如下:  《圖二》 - 依照不同CPU、IPU(core)以及訊息長度進行測試

- 每次測試訊息傳送量為10,000筆

- 以C語言編譯,native mode

- 測試變數,分別依照CPU、IPU以及訊息長度做測試驗證

- 相同CPU及IPU(core)

《圖三》

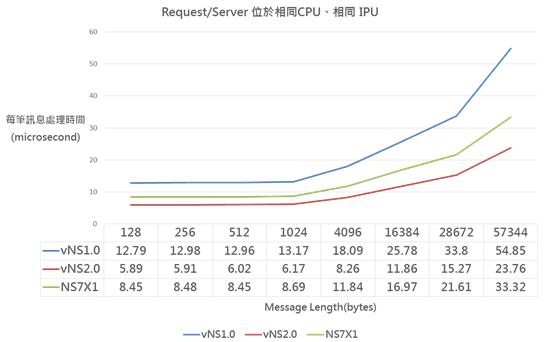

如上圖所示,此測試案例中,Request和Server process執行於相同CPU中的同一IPU。

《圖四》

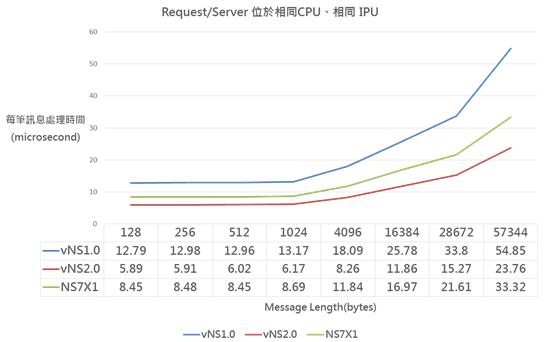

測試結果如上圖表,因process均位於相同IPU且沒有任何I/O,受到VM的干擾最低,效能取決於處理器運算速度,因vNS2.0採用最新且時脈最高的處理器,每筆IPC處理延遲時間最短;而vNS1.0時脈最低,每筆IPC處理延遲時間最長。

- 相同CPU及不同IPU(core)

《圖五》

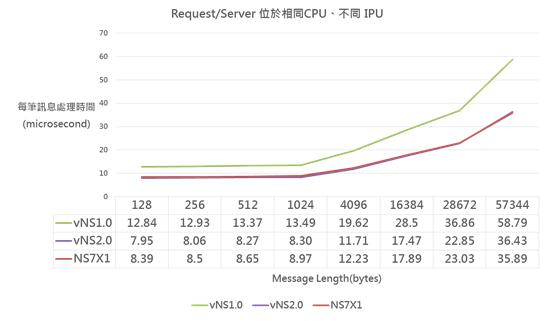

如上圖所示,此測試案例中,Request和Server process執行於相同CPU中,但位於不同IPU。

《圖六》

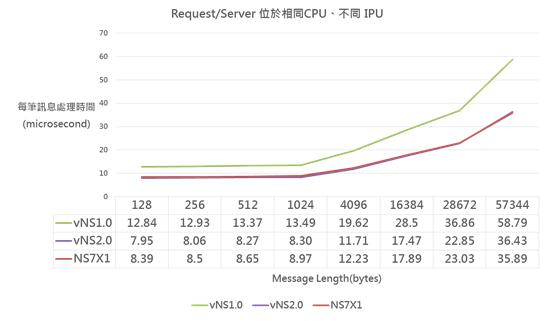

測試結果如上圖表,因process位於不同IPU (vCPU),雖然沒有任何I/O,但仍受到VM的影響,雖然vNS2.0每筆IPC處理延遲時間仍然最短,但與NS7X1相較差距沒有相同IPU的測試大;而vNS1.0每筆IPC處理延遲時間仍最長。

- 相同CPU及不同IPU(core)

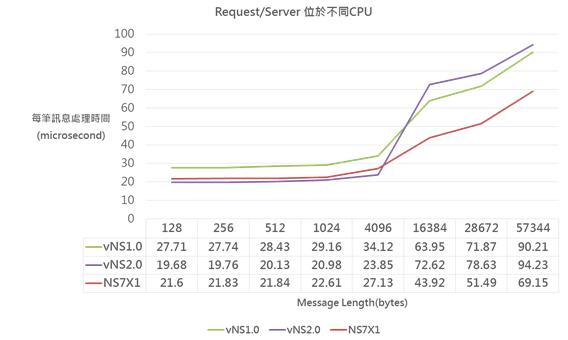

《圖七》

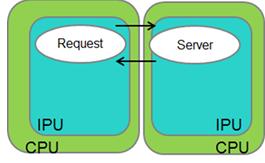

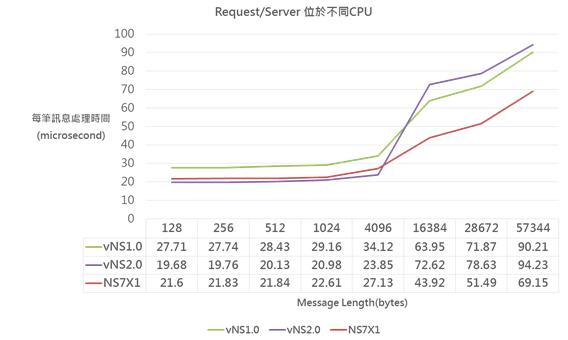

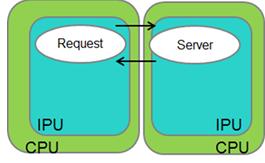

如上圖所示,此測試案例中,Request和Server process執行於不同CPU中,IPC會跨過兩台實體compute node。

《圖八》

測試結果如上圖表,因process位於不同CPU,IPC會經過實體網路,vNS2.0 IPC為small message (<8KB)時,處理延遲時間仍然最短,但當IPC為large message (>8KB)時,會有顯著拉高,反而最長;此原因為vNS2.0使用的interconnect網卡設定有變動,需配合使用不同的參數,HPE後續會配合調整。

二、TCP/IP通訊傳輸效能測試- 以C語言編譯,native mode

- 測試變數,分別依照不同訊息長度做測試驗證

- 使用Informatica Ultra Messaging(UM)作為測試工具 (Informatica UM為低延遲高處理容量middleware,提供通訊底層訊息傳輸的控制,用戶可以無需考量socket底層管理,僅需依middleware的回覆作相對應的控制,一方面滿足低延遲高處理容量的需求,另一方面簡化程式開發者的處理)。

- NonStop CLIM端作loopback,不走實體Ethernet網路,單純驗證NonStop TCP/IP與IP vCLIM傳輸效能。

- TCP/IP Latency效能測試

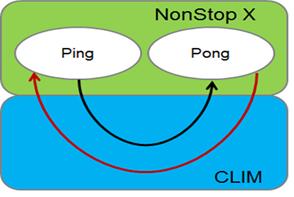

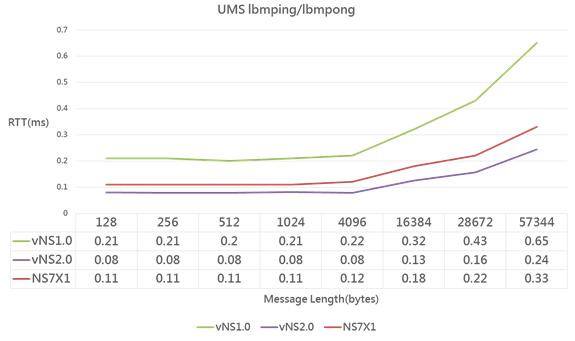

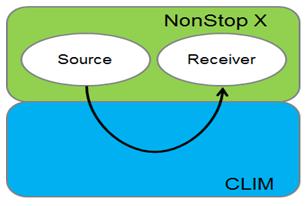

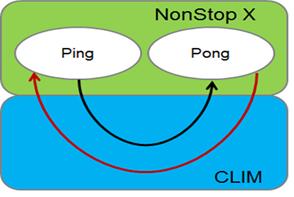

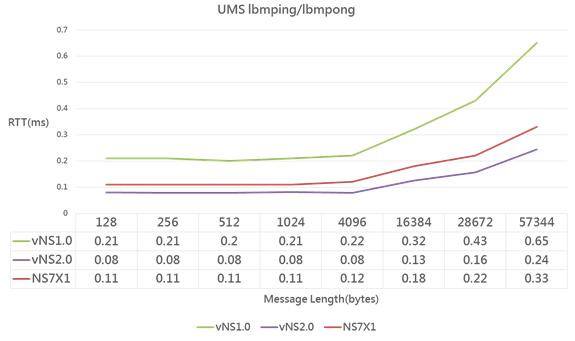

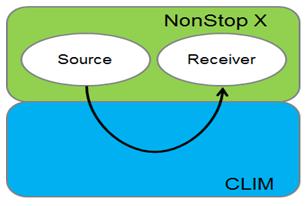

《圖九》

如上圖所示,此測試案例中,採用Informatica UM的測試工具 - ping/pong來量測延遲時間(RTT),每次測試訊息傳送量為10,000筆。

《圖十》

測試結果如上圖表,因vNS2.0的CPU與IP vCLIM均採用最新且時脈最高的處理器,每筆通訊傳輸處理延遲時間(RTT)最短;而vNS1.0時脈最低,每筆通訊傳輸處理延遲時間最長。

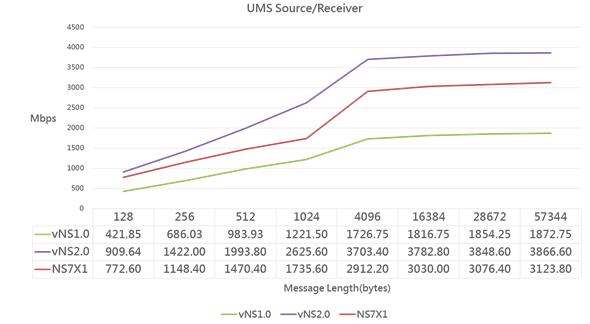

- TCP/IP Throughput效能測試

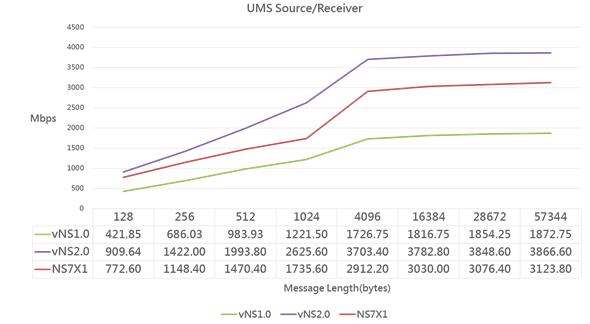

《圖十一》

如上圖所示,此測試案例中,採用Informatica UM的測試工具 - lbmsrc/lbmrcv來量測每秒傳輸處理容量。每次測試訊息傳送量為100,000筆。

《圖十二》

測試結果如上圖表,因vNS2.0的CPU與IP vCLIM均採用最新且時脈最高的處理器,每秒傳輸量最高;另外,vNS1.0、vNS2.0與NS7X1在傳輸資料長度4KB以上時,每秒傳輸量無顯著增加,已達上限(單一process/session傳輸上限)。

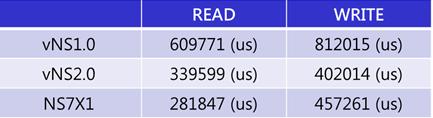

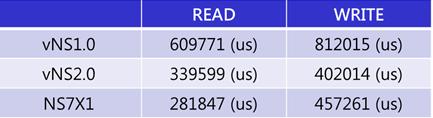

三、Disk I/O- 針對audit key file隨機存取

- 測試10,000次I/O數

- Record size為100 bytes

- 僅計算I/O時間(不含READ/WRITE process執行時間)

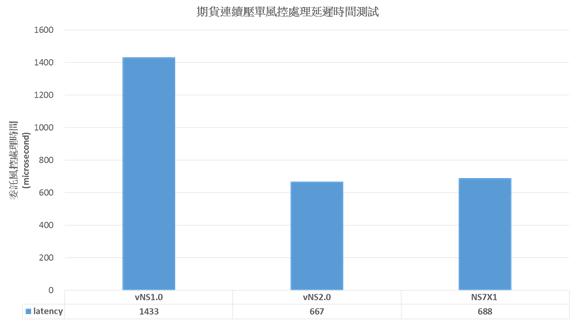

《圖十三》 測試結果如上表,vNS1.0儲存設備採用iSCSI與HDD,無論在READ/與WRITE均表現最差;vNS2.0儲存設備採用iSCSI與SSD,在READ表現略差於NS7X1,但在WRITE表現優於NS7X1;NS7X1儲存設備採用Direct Attach Storage (HDD)。 四、期貨風控處理時間- 連續送委託進風控處理,計算風控處理每筆委託時間

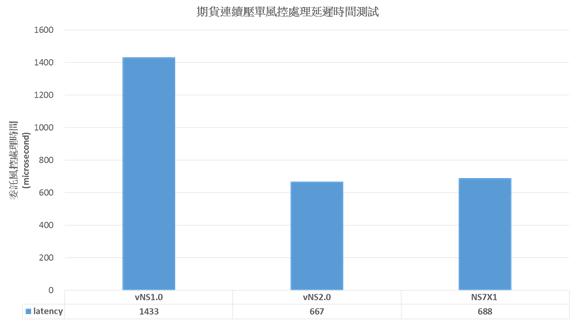

- 委託量為5,000筆

《圖十四》

依據實際應用系統進行測試,vNS2.0效能最佳,每筆風控處理延遲時間約為667us,vNS1.0最差,約為1433us。依據HPE說明,採用相等硬體設備時,vNS1.0的效能約是NS7的0.9倍,vNS2.0的效能約是0.8x倍。此實測數據與HPE的測試數據相符。

結論測試案例一~三為基礎效能測試,驗證CPU、IPC、disk I/O與TCP/IP通訊傳輸處理能力,可作為相關效能評估參考;實際上,仍應該以應用系統測試當作主要效能參考依據。此次測試驗證經驗分享如下: - vNonStop與實際硬體配置有高度相關性,VM會有影響,但採用新一代的硬體技術可提高效能。

- NS7採用56Gbps FDR技術,vNonStop採用40Gbps RoCE (RDMA over Converged Ethernet)技術,雖然vNonStop低於NS7,但並無明顯影響。

- 此次測試結果,Disk I/O會是採用vNonStop要調校的重點,vNonStop不具備NS7的write cache enable (WCE)功能,若採用all flash storage,可有效提升效能、降低影響。

- 此次測試結果符合HPE公佈的效能比較數據。

參考資料- Navneet Aurora, "Performance best practices for vNonStop", 2017 NonStop TBC

- Navneet Aurora, "NonStop 2018 Performance Update", 2018 NonStop TBC

|