第192期 / October 5, 2013 |

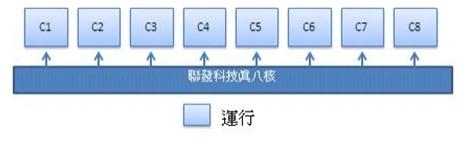

圓桌高峰會議-智慧型手機2.0的世代作者/張書維 [發表日期:2013/10/4] 前言 摩爾定律,由英特爾創始人之一戈登‧摩爾所提出。其內容為:積體電路上可容納的電晶體數目,約每隔24個月便會增加一倍,此趨勢已經持續了超過半個世紀,大大影響了PC產業;即便是在現今的行動科技產業也同樣奏效,兩年多前的智慧手機圓桌會議,各家大廠曾為了是否全面轉型生產智慧手機爭論不休,但想不到轉眼間,市場已經完全被智慧手機佔領,功能型手機除特殊需求外,可說是完全喪失其舞台。 實際上,不管消費者對規格數據的了解有多透徹,手機產業早就已經開始在營銷中潛移默化的「性能化」和「參數化」了。在鋪天蓋地的智慧手機廣告中,標註手機的CPU、系統版本、內存空間等參數已經成了標準模式。 過去那種一款手機靠外觀和個性新鮮功能打天下的模式,在智慧手機時代已經被徹底遺忘,業內人士普遍認為,手機正在對消費者變得越來越”透明”,並進入如同當年PC性能快速迭代的黃金世代。 假八核 VS 真四核 聯發科在2012年2月13日,發表了專為主流智慧型手機市場而設計的第三代智慧型手機解決方案– MT6575,橫掃了中低階手機市場,其後陸續推出的6577與6589等產品也火速成為市場的當紅炸子雞,時至今日,聯發科在網站公佈一份關於新一代手機應用處理器 MT6592 的白皮書,開頭就大辣辣的寫著這是一顆真正的八核架構處理器,相較市場上標榜擁有八個核心的競品採用的 big.Little 實際是透過兩個四核群組之間輪替工作的邏輯, MT6592 則是能同時解放八核心的運算能力。  《圖一》聯發科技真八核解決方案具備八個可同時運轉的核心 無巧不巧,作為競爭對手的行動運算行銷副總裁 Tim McDonough 在官方部落格發表一篇" Smartphone Processors: Quality Cores, Not More Cores ",似乎意有所指。高通舉出自家去年旗艦產品 S4 Pro 與今年新旗艦產品 Snapdragon 800 作為比較,表示透過架構上的強化,同樣四核心設計, Snapdragon 整體效能卻提昇達 170% ,除此之外也提及 CPU 架構在高通的應用處理器內只佔 15-20% 的面積,其它還包括 GPU 、 DSP 、數據機等架構,故重點在於各架構的協同帶來的最高效能,不該只著重在單一項的效能。 當然,這樣的鬥爭目前尚在紙上談兵階段,對於效能與操作體驗來說,可能要等到下一季的商品問世才可揭曉,只是消費者必須關心的是,是否智慧型手機會想當年的PC一樣,純粹就追求強悍效能為考量呢? 價值價格比 VS 性能價格比 在智慧手機 2.0 高峰會中,邀請包括小米、 OPPO 、三星三家手機製造商與中天創域市場進行一場圓桌論壇,有別於小米手機的為發燒而生的極致效能性價比觀念,OPPO 發言人劉作虎表示, OPPO 的宗旨在於提供消費者驚艷的手機,如先前推出的 OPPO Find 5 光是機身的不鏽鋼就耗費達 200 人民幣的成本,與一款入門智慧手機相當。 OPPO 認為價格不是一切,而是在設計產品時以消費者需求優先,作出消費者真正想要的產品,讓消費者決定其價值,而非一味強調性價比。 三星黃伽衛接著表示,三星花了許多的精力在軟硬整合上,不光只是提供一流的硬體,更深入系統底層進行最佳化的調教,讓手機的使用不因效能提升而增加功耗,如先前發表的 Glaxy Note 3 就耗費三星相當多軟體開發人員與硬體單位的協作,提供比 Note 2 更好的功耗表現。 由此可見,即便手機成本的架構雖順應著摩爾定律的演進,但如何有效整合強悍的硬體規格,在應用方面與使用者體驗作切入,才是當代智慧型手機發展所面臨的嚴峻課題。 穿戴式行動裝置的普及? 市場開始注意到穿戴式行動裝置應該是由Google Glass開始,Google Glass是Google研發產品之一,發起人是名為 Babak Parviz 的工程師。屬於頭戴顯示器的一種,其採用Android作業系統,主要構造包括處理器、記憶體、攝影鏡頭和麥克風、喇叭、無線網路裝置,在鏡框右邊設計一個觸控式導航裝置,另外內建陀螺儀、加速度計以傳感器等,可使用戶即使了解環境狀況。  《圖二》Google glass看起來與一般眼鏡無異 Google Glass設計概念以眼鏡取代智慧手機的螢幕,並且使用自然語言進行聲音辨識,與網路連結甚至下達指令,執行拍照、錄影、發送訊息,導航、即時翻譯等功能。例如 :透過聲控就可以進行拍照、透過鏡頭裝置紀錄使用者所看到的一切影像,並且可即時上傳與全世界分享。 當然,不會人人都喜歡這種隨時可能會造成分心的狀態,所以此商品在正式上市要如何包裝,要如何帶來真正方便的體驗而非全面性的介入日常生活,會是此穿戴性產品需要小心定義的地方。 相較於眼鏡,三星公司推出了一款較為輕量的穿戴型行裝置-Galaxy Gear,GALAXY Gear 是各大品牌當中,同時內建麥克風跟 190 萬畫素拍攝鏡頭功能的智慧手表,主要配備的是 1.63 吋 Super AMOLED(320x320)的螢幕,Exynos4212 處理器,記憶體為 512 MB,內存空間有 4GB,主鏡頭拍攝畫素達 190 萬,支援 720P 的錄影跟播放功能,相當符合日常使用的需求。同時,Galaxy Gear支援連動 GALAXY Note 3、Note 2、GALAXY S4、S3 等款手機,其連線手機的通話功能上,有點類似手機的免持通話,讓騎自行車、開車族的使用者,可以進而不用拿手機就能講電話;GALAXY Gear 內建 music control 功能,可以進一步控制手機播放音樂的音量、並選曲。  《圖三》 三星發言人黃伽衛認為,智慧穿戴設備在初期可能只限於少數使用者可接受,但是他相信就像平板的普及模式一樣,從一開始無人看好,至今成為許多使用者平日不可或缺的一部分,他認為以智慧穿戴裝置所能帶來的應用,將會吸引更多使用者去嘗試智慧穿戴裝置。 在供與需之間 產業中最重要的所謂供需平衡,如何提供穩定的供給,如何發現市場的需求,我們回顧過去,許多劃時代的產品,都並非因應人們現有的需求所推出,而是藉由此商品本身,為消費者帶來良好的體驗,進而了解到,”原來我有這樣的需要阿。” 也因此,智慧手機就是一款小電腦,如何透過這款小電腦與其他週邊的互聯能夠製造更多的應用,當周邊設備的智慧化後與手機的互聯,不光只是智慧穿戴裝置,包括電視、家電等,都會讓智慧手機的應用藉此延伸到更多的情境,也讓我們期待未來更輕量、更方便的行動數位生活。 參考資料 ‧聯發科白皮書: http://www.mediatek.com/_tw/Event/201307_TrueOctaCore/MediaTekTrueOcta-CorePositionPaper.pdf ‧高通官方blog:http://www.qualcomm.com/media/blog/2013/07/24/smartphone-processors-quality-cores-not-more-core

|

|

凌群電子報/一九八四年五月二十日創刊 |